梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」

〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画

歯茎が腫れる原因と治療・予防の方法|腫れを放置してはいけない理由

お口の中の健康を維持するためには、歯だけではなく歯茎もケアする必要があります。歯茎は歯周病菌に侵されやすく、歯周ポケットを中心に菌が繁殖すると、歯茎の腫れを招きます。

歯茎が腫れてしまったときは原因に応じて対処が必要ですが、どのような原因が考えられるのでしょうか。

この記事では、歯茎が腫れているときの原因と治療方法、応急処置について紹介します。デンタルケアを徹底したい方、歯茎がよく腫れるという方はぜひ参考にしてください。

梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください

目次

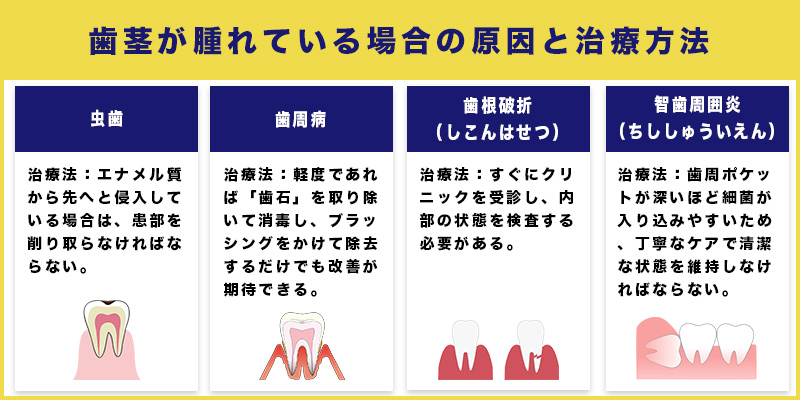

歯茎が腫れている場合の原因と治療方法

歯茎が腫れているときは、虫歯や歯周病の他に歯根や親知らずが原因の場合もあります。それぞれの原因と治療方法についてチェックしていきましょう。

原因①虫歯

虫歯は、歯周病と同じく細菌によって引き起こされる歯のトラブルです。放置していると歯をどんどん削って中に侵入し、ものを噛む機能を損ねます。

歯そのものの健康を損ねるだけではなく、菌の侵入によって歯茎へと炎症の症状をきたすケースもあります。

治療方法

虫歯と歯茎の腫れが同時に起きてしまったときは、歯科クリニックで虫歯の治療をしっかりと行いましょう。

歯の表面が脱灰しているだけであればまだ虫歯は侵攻していない状態ですが、エナメル質から先へと侵入している場合は、患部を削り取らなければなりません。

虫歯菌は集団であり、放置するほど繁殖をします。まずは患部をきれいに消毒し、炎症が起きている部分は必要に応じて血液や膿などの溜まったものを出して、歯周ポケットの中もきれいに洗浄・消毒をします。

関連記事:虫歯治療にかかる費用の目安と費用を抑えるため心がけたい取り組み

原因②歯周病

歯周病は、歯に付いてくる歯垢の中にいる歯周病菌が歯肉へと入り込むことで起きるトラブルです。

歯周病菌は嫌気性のため、酸素のある場所を嫌って歯肉へ入り込みます。細菌の侵入を感知すると、免疫機能が反応し炎症の症状となって異常を知らせます。

歯茎が歯周病菌によって腫れているということは、すでにダメージを受けている状態でありすぐに治療が必要という意味があります。

治療方法

軽度の腫れであれば、歯肉の奥に溜まっている歯垢や食べかす、硬くこびりついている「歯石」を取り除いて消毒し、きれいにブラッシングをかけて除去するだけでも改善が期待できます。

一方、中程度以上の歯周病はブラッシングや洗浄では取り除けないため、深くなってしまったポケットを外科的な施術で浅くする方法がとられます。歯科用レーザーで殺菌・無毒化する治療を行っているクリニックもあります。

こちらの記事では、歯周病の原因と予防法について解説していますので合わせてご覧ください。

関連記事:歯周病の症状・原因と今日から取り組める4つの予防法

原因③歯根破折(しこんはせつ)

歯根破折とは、歯の根元部分が割れる(折れる)症状です。外から見て割れや折れが確認できなくても、破折部分から細菌が侵入して歯肉が腫れるほかに、ものを噛んだときの違和感・炎症・膿が出る場合もあります。

歯ぎしりや食いしばりで歯に強い力がかかると、歯を支えている根元には非常に強い力が加わります。その圧力によって破折を起こすケースがみられますが、軽度なヒビ割れを起こした部分に少しずつ力が加わることでも割れや折れに繋がります。

治療方法

歯根破折はすでに神経を抜いた歯に多くみられるため、痛みを感じないという方も少なくありません。しかし患部が腫れ出したときは、破折とはわからなくてもすぐにクリニックを受診し、内部の状態を検査する必要があります。

使えなくなった歯は抜歯以外の余地がほとんどありません。雑菌をきれいに取り除き、消毒をして根管治療を行い、歯を抜いたところにブリッジやインプラントを埋入する必要があります。

原因④智歯周囲炎(ちししゅういえん)

智歯周囲炎とは、親知らずが全部または一部埋まったままの状態で発生するトラブルです。

全部または一部の親知らずが生えてくるときに、歯肉も一緒に盛り上がるため、健康に生えている親知らずの手前の歯とのあいだにすき間ができます。ごくわずかなすき間ですが、歯ブラシが届きにくくなってしまい、そこに細菌が入り込んで繁殖し、炎症を起こします。

治療方法

歯周ポケットが深いほど細菌が入り込みやすいため、丁寧なケアで清潔な状態を維持しなければなりません。智歯周囲炎の根本的な原因である親知らずを抜歯、または部分矯正で正しい位置に移動させる方法も有効です。

歯茎が腫れている際の応急処置

歯茎の腫れを悪化させないためには、うがいや歯磨きを中心にこまめなケアを行いましょう。ここからは、歯茎が腫れているときにできる応急処置を紹介します。

うがいや歯磨きで口内を清潔にする

食べ物のかす、糖分が口の中に残っていると虫歯菌や歯周病菌のエネルギー源になり、さらに活発な状態を招きます。うがい・歯磨きを基本に、デンタルフロスや舌ブラシといったさまざまな方法で口腔内を清潔に保ちましょう。

デンタルケアをしっかりと行っているのに口の中に歯垢が残ってしまう場合は、歯ブラシやデンタルフロスが合っていない可能性も。歯の大きさ、歯間に合わせた歯ブラシを選ぶか、歯科クリニックで相談のうえ、お口の中に合う歯ブラシを選んでもらうこともできます。

患部を冷やす

腫れの原因は歯と歯茎の状態によって異なります。虫歯の場合は原因となっている病巣から取り除く必要がありますが、口の中ではすでに虫歯菌が活動している状態です。飲食のあとは口の中を清潔にして、患部をしっかりと冷やしましょう。

腫れている部分の熱を抑えるだけでも痛みが軽減できるので、水に濡らしたタオルやハンカチ、肌に直接貼れる冷却材を使って、腫れが起きている部分の上から冷やします。

ただし、冷やすだけで患部が治るものではないため、できるだけ早くかかりつけのクリニックや専門医を受診してください。

痛み止めを飲む

歯茎の腫れは、歯痛または歯周病によるものがほとんどです。歯根破折のように根管治療が必要になるケースもありますが、我慢できない痛みは、歯肉炎の症状を和らげる専用の市販薬を使うか、飲み薬としては抗生物質や鎮痛剤のような痛み止めが服用できます。

歯茎の腫れを放置しているとズキズキ、ジンジンという痛みが襲ってきますが、鎮痛剤や抗生物質を服用すると少し落ち着いてきます。もちろん早期に専門医を受診して対処することをおすすめします。

歯茎の膿は出してもよい?

歯茎に溜まった膿を、自分で出すことはおすすめできません。

主な理由として、以下の点があげられます。

- 指で押したり、針で突いたりすると細菌に感染する恐れがある

- 膿を出しても原因を取り除けるわけではない

自分で膿を出す行為は、細菌感染のリスクが高くなります。

症状を悪化させる恐れがあるため控えるほうがよいでしょう。

また、原因を取り除けないため、リスクを冒して膿を出しても解決にはつながりません。

歯茎の腫れをチェックする方法

何となく違和感はあるものの、歯茎が腫れているかわからないと感じている方もいるでしょう。

歯茎が腫れている場合は次の症状などが現れます。

【チェックポイント】

- 歯と歯の間の歯茎が丸くなっている

- 歯茎が丸く膨らんでいる

- 歯茎がブヨブヨしている

具体的な症状は原因により異なります。

歯茎全体が赤黒くなったり、血や膿が出ることもあります。

気になる点がある方は、腫れの有無にかかわらず歯科クリニックで相談しましょう。

歯茎の腫れを放置するとどうなる?

歯茎の腫れを放置すると、どうなるのでしょうか。

ここからは、想定されるトラブルを紹介します。

歯を失う可能性がある

歯茎が腫れる主な原因は歯周病と虫歯です。

これらは、歯を失う原因と考えられています。

参考に「第2回 永久歯の抜歯原因調査報告書」の結果を紹介します。

| 抜歯の原因 | 割合 |

| 歯周病 | 37.1% |

| う歯(虫歯) | 29.2% |

| 破折 | 17.8% |

| その他 | 7.6% |

| 埋伏歯 | 5.0% |

| 矯正 | 1.9% |

出典:(pdf)公益財団法人 8020推進財団「第2回 永久歯の抜歯原因調査 報告書」

抜歯の原因にあげられている破折や埋伏歯も、歯茎の腫れを引き起こします。

以上の結果から、歯茎の腫れを放置していると、歯を失う恐れがあることがわかります。

細菌感染が進行する可能性がある

歯茎の腫れを放置することで、細菌感染が進行する恐れもあります。

特に注意したい腫れの原因として歯周病があげられます。

歯周病は、進行するまで目立った症状をほとんど現しません。

たとえば、初期の段階(歯肉炎)では、歯茎が赤く腫れる、歯を磨くと血がでるなどの症状を現すだけです。

しかし、進行すると歯の脱落を招くことがあります。

恐ろしい病気が潜んでいることもあるため、見過ごさずに治療を受けるようにしましょう。

痛みが発生する可能性がある

歯茎が腫れると、痛みが必ず現れるわけではありません。

原因によっては、他の症状がほとんどないこともあります。

たとえば、歯の根の先端に膿が溜まる根尖病巣は、痛みを感じにくい場合があります。

しかし、この状態が続く保証はありません。

突然、強い痛みに悩まされることも考えられます。

歯茎の腫れは、何かしらの異常を伝えるサインです。

痛みの有無にかかわらず、歯科クリニックで治療を受けましょう。

歯茎の腫れを予防する方法

続いて、歯茎の腫れを予防するために、心がけたい対策を紹介します。

口腔内を適切にケアする

歯ブラシやデンタルフロスなどを使って、口腔内を清潔に保ちましょう。

磨き残した歯垢の影響で、歯茎が炎症を起こしたり腫れたりすることがあるためです。

参考に、歯磨きのポイントを紹介します。

【歯磨きのポイント】

- 歯茎が腫れていなければ「ふつう」、腫れていれば「やわらかめ」の歯ブラシを選ぶ

- 歯と歯茎の境目に歯ブラシの毛先を45度の角度で当てる

- 軽い力で横に細かく動かして磨く

ただし、歯ブラシだけでは歯間部分の歯垢を約60%しか取り除けません。

デンタルフロスなどを併用して、口腔内の清潔を保つことが重要です。

十分な睡眠時間を確保する

睡眠不足が続くと、免疫力が低下して細菌に感染しやすくなる恐れがあります。

歯茎の腫れを予防するため、十分な睡眠時間を確保しましょう。

十分な睡眠時間の目安は6〜7時間程度とされています(個人差あり)。

同様に、ストレスにも注意が必要です。

過度なストレスがかかって、自律神経のバランスが崩れ、免疫力が低下することもあります。

ストレスを軽減することも、歯茎の腫れを予防する方法の一つです。

食生活を見直す

栄養バランスに配慮した食事を意識することも重要です。

ビタミン、ミネラル、食物繊維などをバランスよく摂ると、免疫力を高めやすくなります。

見直しの基本的なポイントは以下の通りです。

【見直しのポイント】

- 5大栄養素をバランスよく摂る

- 規則正しく食事を摂る

不足しやすい栄養素として、ビタミンやミネラルが挙げられます。

また、腫れの原因(歯根破折など)によっては、硬い食べ物を避けた方が適切な場合もあります。

適切に対処するため、歯茎が腫れている場合は歯科クリニックを受診しましょう。

定期的にクリーニングを受ける

定期的なクリーニングも、歯茎の腫れの予防につながります。

虫歯や歯周病と深くかかわる歯垢や歯石を取り除けるためです。

ちなみに、歯石を歯磨きで除去することはできません。

クリーニングを受ける頻度の目安は3カ月に1回程度です。

ただし、推奨される頻度は、お口の状態で異なります。

歯科医師や歯科衛生士の指示に従って、適切な頻度でクリーニングを受けることが望ましいです。

早期発見・早期治療で悪化を予防

今回は、歯茎が腫れてしまったときの原因と対処法について紹介しました。

腫れの程度や状態、歯の治療歴などにもよりますが、歯茎が腫れてしまったときは患部とそのまわりを清潔にして、しっかりと冷やしながらかかりつけのクリニックや救急歯科診療を行っているクリニックを受診してください。

痛みの程度が酷いときは鎮痛剤や抗生物質も服用できますが、既往症をお持ちの方は飲み合わせに注意が必要です。腫れの状態と原因をチェックし、早期治療を心掛けましょう。

コラム監修者

資格

略歴

- 1997年 明海大学 歯学部入学

- 2003年 同大学 卒業

- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学

- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞

- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得

- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員

- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院

- 2008年 医療法人社団世航会 設立

- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教

- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師

- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師

- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師

- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学

- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得