梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」

〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画

親知らず|抜歯後の痛みが続く期間と痛みを抑える2つのコツ

親知らずを抜いたあとに、顔の形が変わるほど歯茎が大きく腫れて、激しい痛みを引き起こす場合があります。

「抜歯後の痛みと腫れって、いつまで続くの?」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで本記事では、抜歯後の痛みや腫れがいつまで続くのかという疑問や、症状を悪化させないための対処法を解説します。

抜歯後の痛みに不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください

目次

そもそも親知らずとは?

親知らずとは、口腔内の一番奥に生える永久歯で、智歯(ちし)や第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)ともよばれます。

永久歯は15歳前後に生え揃いますが、親知らずは10代後半から20代前半にかけて遅れて生えてきます。

「親が知らないあいだに生える歯」という意味から、親知らずとよばれるようになりました。

親知らずの生え方には個人差が出やすく、斜めに生えてくるケースや、歯茎に埋没しているケースも見受けられます。

ほかの歯や歯茎に悪影響を及ぼすような生え方をしている場合には、抜歯による治療が必要です。

【生え方別】親知らずの抜歯の流れ

親知らずの生え方により、抜歯の流れは異なります。

ここでは「しっかり生えている場合」「半分だけ生えている場合」「完全に埋まっている場合」にわけて、抜歯の流れを解説します。

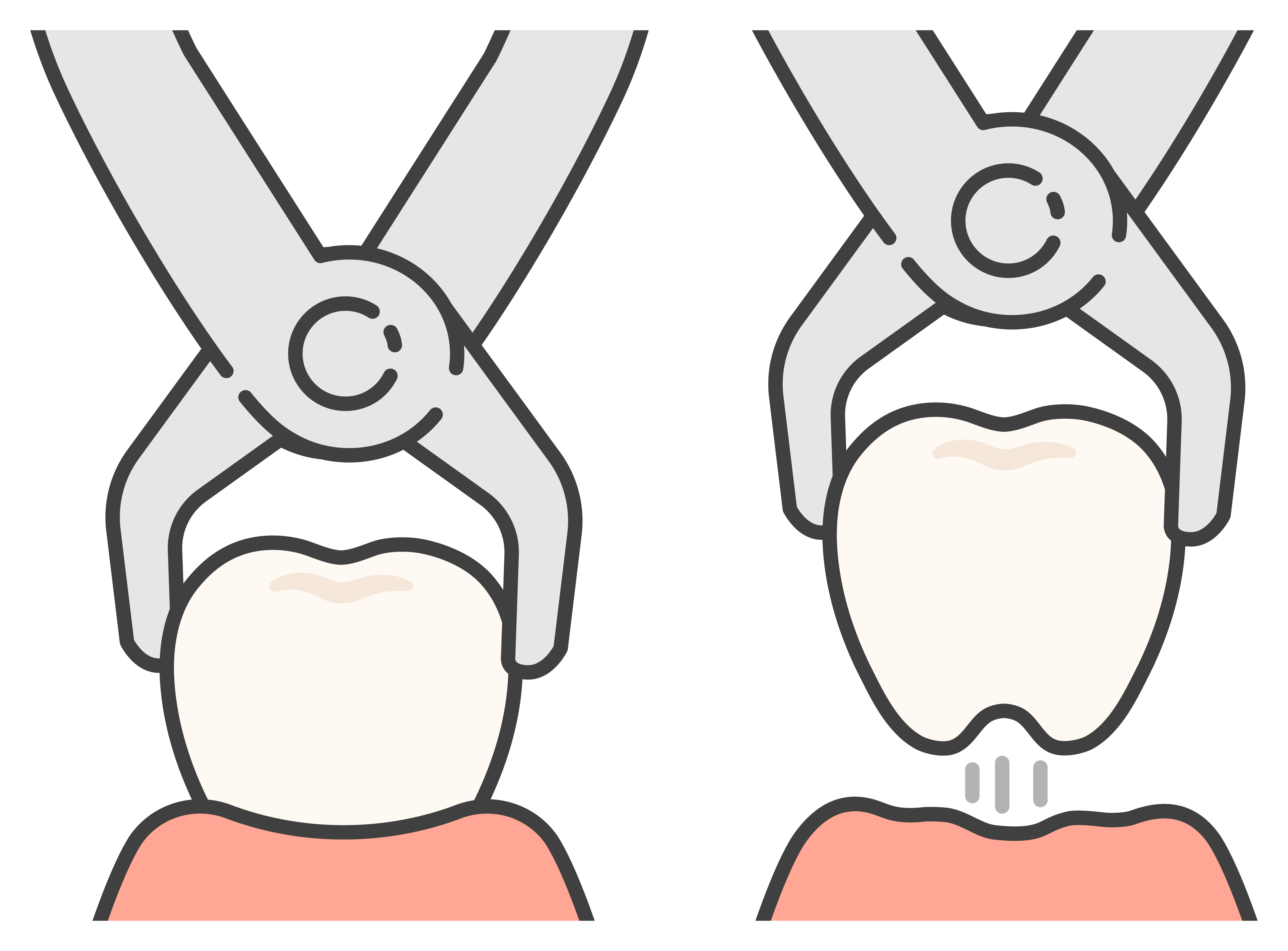

しっかり生えている場合

「しっかり生えている」は、上顎から下方向、または下顎から上方向へ、親知らずが真っ直ぐ生えている状態を指します。

他の生え方に比べて、抜きやすい状態といえます。

基本的な施術の流れは以下のとおりです。

【抜歯の流れ】

- レントゲン、CTスキャンで神経や血管の位置などを確認する

- 表面麻酔を行ってから局所麻酔を行う

- 麻酔の効きを確認する

- 親知らずを抜く

- できた穴を掃除する

- できた穴に綿や薬などを詰める

- 抗生物質、痛み止めを服用する

必要があれば、傷口を糸で縫うこともあります。

半分だけ生えている場合

「半分だけ生えている」は、歯茎から親知らずが半分だけ出ている状態です。

しっかり生えている場合に比べると抜歯に時間がかかります。

基本的な施術の流れは以下のとおりです。

【抜歯の流れ】

- レントゲン、CTスキャンで歯の形、神経や血管の位置などを確認する

- 表面麻酔を行ってから局所麻酔を行う

- 麻酔の効きを確認する

- 歯茎を切開して、埋まっている歯を露出する

- 親知らずを抜く

- できた穴を掃除する

- 歯茎を縫合する

- 抗生物質、痛み止めを服用する

一塊で抜けない場合は、埋まっている親知らずを分割してから抜歯します。

完全に埋まっている場合

「完全に埋まっている」は、親知らずが歯茎に埋まっている状態です。

しっかり生えている場合に比べると、抜歯の難易度は高いといえるでしょう。

基本的な施術の流れは以下のとおりです。

【抜歯の流れ】

- レントゲン、CTスキャンで歯の形、位置、神経や血管の位置などを確認する

- 表面麻酔を行ってから局所麻酔を行う

- 麻酔の効きを確認する

- 親知らずの上に被っている歯茎を切開する

- 露出した親知らずを分割してから抜く

- できた穴を掃除する

- 歯茎を縫合する

- 抗生物質、痛み止めを服用する

一塊で抜けるケースは少ないため、基本的には分割してから抜歯します。

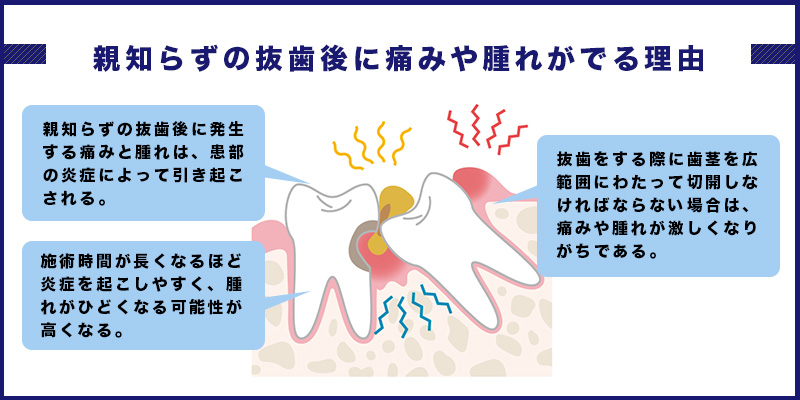

親知らずの抜歯後に痛みや腫れがでる理由

親知らずの抜歯後に発生する痛みと腫れは、患部の炎症によって引き起こされます。

この炎症は、傷ついた歯茎や骨を修復しつつ、ウイルスと細菌の侵入を防ぐために起こる身体の免疫反応です。

傷口が大きいほど、患部に血液とリンパ液細胞外液が溜まり、腫れ上がる傾向があります。

親知らずが斜めに生えている場合や、歯茎に埋没している場合では、抜歯をする際に歯茎を広範囲にわたって切開しなければならず、痛みや腫れが激しくなりがちです。

また、施術時間が長くなるほど、炎症を起こしやすく、腫れがひどくなる可能性が高くなります。

親知らずの抜歯後の痛みや腫れが続く期間

抜歯後の痛みは、施術時の麻酔が切れた瞬間から始まり、当日いっぱい続きます。

患部に溜まった血が固まり、血餅(けっぺい)が生成されると、傷口が塞がり、徐々に痛みが和らぎます。

痛みが完全になくなる目安は、抜歯からおよそ1週間後です。

しかし、血餅が患部から取れると、痛みがぶり返すおそれがあるので、しばらくは指や舌で触らないようにしてください。

一方腫れは、抜歯が終わってから2~3日でピークを迎えます。

歯茎に埋没している親知らずのような、骨の切削を要する施術をした場合には、腫れが長引くことがあります。

治療内容によって腫れ方は異なりますが、施術から1週間程度で引くことがほとんどです。

1週間経っても痛みと腫れが引かない場合は、歯科医院を受診しましょう。

こちらの記事では、親知らずを抜く最適なタイミングについて解説していますので合わせてご覧ください。

関連記事:親知らずを抜くタイミングはいつがベストなのか?

親知らずの抜歯後に心がけること

親知らずを抜いたあとに、痛みや腫れを悪化させないために心がけるべきポイントを紹介します。

痛みや腫れを抑えるだけでなく、傷の治りも早くなるので、ぜひ参考にしてくださいね。

ポイント①抗生剤や痛み止めを服用する

親知らずの抜歯後には、抗生剤や痛み止めが処方されるので、歯科医師の指示に従って、服用してください。

抗生剤は、細菌の感染や増殖を防ぐ薬です。

患部が細菌に感染すると、膿が発生し、激しい痛みや腫れを引き起こしかねません。

また、痛み止めは抜歯が終わったら、なるべく早めに内服することをおすすめします。

抜歯後の痛みは、施術の際に使用した麻酔が切れた瞬間から発生します。

この麻酔は、施術から3~4時間で切れるのが一般的です。

抜歯当日の痛みはひどいものなので、麻酔が切れる前に痛み止めを飲んでおくとよいですよ。

ポイント②患部を触らない

痛みや腫れが引くまでは、抜歯をした患部には触らないようにしてください。

抜歯後にできた歯茎の穴には、血が固まって血餅ができます。

血餅は、歯茎の穴を塞ぎ、痛みや細菌の感染を抑える効果がありますが、接触に弱いので、指や舌で触ると簡単に取れてしまいます。

血餅が取れると、歯茎の骨が剥き出しの「ドライソケット」とよばれる状態になり、激しい痛みが1~2週間ほど続くので、患部の穴が塞がるまでは触らないよう注意が必要です。

ポイント➂安静にする

抜歯後は、血圧が上がる行動を避けて、安静に過ごしましょう。

多くの方は、施術から2~3日は痛みや腫れが続きます。

運動や力仕事といった血圧が上がるような行動をすると、歯の痛みと腫れを助長するおそれがあります。

長時間の入浴も、血圧が上がるので、しばらくは控えたほうがよいですね。

痛みと腫れが引くまでは、軽めのシャワーで済ませてください。

ポイント④刺激の強い食べ物や飲み物を避ける

抜歯後の傷口は、デリケートなため、食事への配慮も必要です。

唐辛子など、辛みのある香辛料は、患部を刺激して、痛みや出血を招くおそれがあります。

また、ナッツや煎餅といった硬い食材は、患部を傷つけるだけでなく、血餅が取れる要因にもなりえます。

抜歯から1週間は、うどんやおかゆなど、あまり咀嚼しなくても食べられる柔らかい食事がおすすめです。

ポイント⑤タバコを吸わない

喫煙は、治療に必要な抗生剤や痛み止めの効果を弱めることがあるので、施術後しばらくは控えたほうがよいでしょう。

また、タバコに含まれる有害物質には、血管を収縮させる作用もあります。

血管が収縮すると、傷の治癒に必要な血流を阻害するだけでなく、血餅の生成の妨げにもなります。

親知らずを抜いてから抜糸するまでの5日間は、できるだけ喫煙は我慢してください。

ポイント⑥飲酒を控える

お酒には脳の中枢神経を麻痺させる効果があるので、痛みを紛らわせそうですが、実は逆効果です。

抜歯後の痛みを悪化させないためには、血流を安定させることが大切です。

しかし、お酒を飲むと、血管が拡張して血流を促してしまいます。

抜歯後の痛みは、血流が神経を圧迫して発生するので、お酒による血流の促進は、患部の痛みを助長しかねません。

抜歯後の傷が塞がるまでは、なるべく飲酒を控えるのが賢明です。

親知らず抜歯後の痛みを抑えるために

親知らずの抜歯後に、痛みを感じることがあります。

ここでは、痛みを抑えるために意識したいポイントを解説します。

食事の際のコツ

抜歯後は、軟らかくて熱くない食べ物を選びましょう。

硬い食べ物や熱い食べ物は、傷口に刺激を与えやすいため、スープやヨーグルトなどを接種するのがおすすめです。

同じ側の歯で噛むと、食べかすが傷口に侵入しやすくなるため、炎症を始めとするトラブルの原因になることがあります。

抜歯した歯と反対側の歯で噛むこともおすすめです。

食後の歯磨きで気をつけたいこと

抜歯後は、口腔内を清潔に保つためにも食後の歯磨きを丁寧に行う必要がありますが、出血や感染の原因になる恐れがあるため、歯ブラシで傷口を強く擦ることは勧められません。

また、血餅が剥がれてしまうことも考えられるため、抜歯直後は、傷口をできるだけ触らないようにしましょう。

7日程度経過して痛みがなければ、通常の歯磨きを行えます。

この場合も、傷口を強く擦らないことが大切です。

やわらかめの歯ブラシを使うと刺激を抑えられます。

痛みが治まらないときや出血が止まらないときは?

抜歯後の痛みと腫れは、大抵1週間もすれば引いていきます。

しかし、1週間経っても痛みと腫れが引かない、あるいは出血が止まらない場合には、前述のドライソケットを引き起こしている可能性があります。

痛みや腫れが治まらず、出血が止まらないなどの異常が生じた際には、すぐに歯科医院で治療を受けてください。

医師の腕によって抜歯後の腫れに違いはある?

抜歯後の腫れ方は、ケースにより大きく異なります。

腫れ方に影響を与えるおもな要素は以下のとおりです。

【影響を与える要素】

- 親知らずの生え方

- 歯科医師の技量

歯茎に埋もれている親知らずなどは、抜歯の難易度が高いため腫れやすいといえます。

歯科医師の技量により、傷を最小限に抑えられれば、術後の痛みや腫れも抑えやすくなります。

歯科医師の経歴などを確認し、受診する歯科医院を選ぶことが大切です。

親知らずの抜歯から1週間経っても痛みと腫れが引かないときは歯科医院を受診しよう

いかがでしたでしょうか?

親知らずを抜いたあとは、1週間程度、痛みと腫れが続きます。

症状が安定するまでは、なるべく安静に過ごしつつ、抗生剤や痛み止めを服用して、1日も早い完治を目指しましょう。

もし、1週間経っても痛みや腫れが引かない場合は、ドライソケットになっているおそれがあるので、早急に歯科医師に相談してください。

コラム監修者

資格

略歴

- 1997年 明海大学 歯学部入学

- 2003年 同大学 卒業

- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学

- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞

- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得

- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員

- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院

- 2008年 医療法人社団世航会 設立

- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教

- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師

- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師

- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師

- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学

- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得