梅田の歯医者「デンタルオフィス大阪梅田」

〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2番-4大阪富国生命ビル 地下2階B2 8・9区画

横向きに生えた親知らずを放置するリスクと治療の基本的な流れ

親知らずは、横向きに生えてきたり、歯茎に埋没していたりと、人によって生え方はさまざまです。

生え方次第では、虫歯になりやすく、歯周病を引き起こし、ほかの健康な歯にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

そこで本記事では、親知らずが横向きに生えてきた場合に生じるリスクと、対処法を解説します。

治療後の注意点も併せて紹介しますので、親知らずが生えて不安を感じている方は参考にしてください。

梅田で歯医者・歯科をお探しならデンタルオフィス大阪梅田までご相談ください

目次

親知らずとは?

親知らずとは、永久歯の中で最後に生えてくる歯のことです。

上顎と下顎の左右、口内の奥に生える4本を示します。

10代後半から20代にかけて生えることが多く、「親の知らぬ間に生える歯」という意味が名前の由来です。

正式名称は「第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)」といい、「智歯(ちし)」とよばれることもあります。

親知らずの生え方には個人差が表れやすく、横や斜めに生えてきたり、歯茎に埋没していたりとさまざまです。

口内の一番奥に生えていることから、汚れが溜まって虫歯になるリスクが高く、歯周病を引き起こす原因になります。

ほかの健康な歯に悪影響を及ぼすこともあり、そういった場合は抜歯による早急な対処が必要です。

親知らずが横向きに生えたときには治療を受けなければならないのか?

親知らずは、生え方によって、治療を受けたほうがよい場合と、そうでない場合に分かれます。

親知らずの主な生え方は以下の3パターンです。

親知らずの主な生え方

- まっすぐに生える

- 横向きや斜めに生える

- 横向きに生えて歯茎に埋没している

ほかの歯と並列して、まっすぐ生えた親知らずに関しては、そのままでもリスクの低いことが多いので、無理に抜歯をする必要はありません。

しかし、斜めに生えたり、埋没したりしている場合は、ほかの歯にも悪影響を及ぼす可能性が高いので、早めに処置を受けたほうがよいでしょう。

特に、まっすぐ生えていない親知らずや、埋没している親知らずは、虫歯になりやすいだけでなく、ほかの歯を圧迫して噛み合わせを悪化させることがあります。

歯茎から親知らずが出ていれば、比較的容易に治療できますが、埋没している場合には、歯茎の切開が必要です。

横向きの親知らずを放置するリスク

横向きに生えた親知らずを放置すると、次のトラブルなどが起こりえます。

【放置するリスク】

- 歯並びが悪くなる

- 痛みを引き起こす

- 虫歯や歯周病のリスクが高まる

- 嚢胞などの病変を作る

ここでは、これらのリスクについて詳しく解説します。

歯並びが悪くなる

横向きに生えた親知らずを放置していると、親知らずがひとつ前の歯(第二大臼歯)を押してしまうい、歯並びが悪くなる恐れがあります。

押されたひとつ前の歯が、さらに前の歯(第一大臼歯)を押してしまう点もポイントです。

影響は、第二大臼歯だけにとどまりません。

奥歯のかみ合わせが悪くなると、食べ物をかみ砕きにくくなり、食べかすが詰まりやすくなります。

放っておくと日常生活に悪影響が及ぶことも考えらるため、リスクを理解して、適切に対処することが重要です。

痛みを引き起こす

親知らずが隣の歯を圧迫して、痛みを引き起こすこともあります。

奥歯が痛む場合は注意が必要です。

同様に、隣の歯の歯根吸収を引き起こすことも考えられます。

歯根吸収は、強い力が加わることなどで、歯の根が溶けて短くなったり、細くなったりする現象です。

軽度であれば目立った症状は現れませんが、歯の根が短くなると痛みを感じることがあります。

また、進行すると親知らずに加え、第二大臼歯まで抜歯の必要性が生じます。

痛みを感じる場合は、歯科医院で早めに相談しましょう。

虫歯や歯周病のリスクが高まる

横向きに生えた親しらずは、歯と歯の間、あるいは歯と歯茎の間に隙間が生じさせてしまうことがあります。

ここに、食べかすが溜まったり、細菌が繁殖したりすることで、虫歯や歯周病になります。

これらのトラブルが、口臭の原因になることも考えられます。

ひとつ前の歯の健康に、悪影響を与える点もポイントです。

たとえば、歯と歯の間に食べかすが溜まって、知らない間に第二大臼歯が虫歯になっていることもあります。

以上のリスクを踏まえて、対策を検討することが大切です。

嚢胞などの病変を作る

親知らずの影響で、嚢胞ができることもあります。

嚢胞は、体内にできた袋状の構造物です。

一例として、埋伏歯の周囲に発生する含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)があげられます。

おもな特徴は、歯の成分(歯の原基)でできていることです。

目立った症状が現れないケースがほとんどですが、放置すると大きくなり顎の骨を溶かしてしまいます。

したがって、親知らずを抜歯してから、摘出するケースが一般的です。

このほか、虫歯が進行して歯の根に膿の袋(歯根嚢胞)ができることもあります。

含歯性嚢胞は、本人も気づいていないこと少なくありません。

基本的には、定期検診を受けるなどの対策が必要です。

横向きの親知らずが生える原因

親知らずが横向きに生える原因は、以下の3つです。

【横向きに生える原因】

- ①顎が小さい

- ②歯が生えるスペースが足りない

- ③遺伝的な要因が関係している

ここでは、各原因について詳しく解説します。

①顎が小さい

原因のひとつとして、顎の骨の小ささがあげられます。

現代人の顎の骨の大きさは、昔の人に比べて小さいと考えられています。

主な要因は、食生活の変化です。

マウスを対象とする研究で以下の結果が得られています。

強く噛むことにより顎の骨に含まれる骨細胞が生理活性物質の発現を制御することで、顎の骨の形を噛む力に耐えられるように造り変えることが示唆されました

引用:国立研究開発法人 日本医療研究開発機構「噛む力が顎の骨を造り変える分子メカニズムを解明―顎の形や大きさの不調和に対する新しい歯科矯正治療法の開発に期待―」

簡単に説明すると、噛む力によって顎の骨の形は変化するということです。

昔に比べると、硬いものを食べる機会が減っており、この影響などで、現代人の顎の骨は小さくなったと考えられています。

②歯が生えるスペースが足りない

歯は顎の骨の上に並んで生えていますが、顎の骨が小さくなると、歯が生えるスペースも小さくなります。

顎の骨が小さくなっても、歯の大きさは基本的に変わりません。

歯が大きすぎたり、顎の骨が小さすぎたり(スペースが不足したり)すると、歯の生え方に支障が生じます。

その結果、親知らずが横向きに生えてしまうのです。

前述のとおり、親知らずは最後に生えてくる永久歯です。

生え始めた時点で、スペースがすでにないケースもあります。

親知らずは構造的および成長上の理由から、問題が生じやすい歯です。

③遺伝的な要因が関係している

親知らずの生え方には、遺伝も関係していると考えられています。

顎の骨の形、歯の大きさ、歯の形などが、両親から受け継がれると考えられているためです。

体質的に親知らずが生えてこない方もいます(歯の元になる歯胚がないため。遺伝が関係していると考えられています)。

また、アジア系の人には、頭蓋骨が前後に短い短頭型が多いといわれています。

短頭型の歯列は、長頭型に比べて歯並びの長さが短い傾向にあります。

長頭型は、西洋人に多いタイプです。

親知らずの生え方には、遺伝的な要因も深く関わっている可能性があります。

横向きに生えている親知らずの治療の流れ

横向きに生えている親知らずの治療内容は以下の通りです。

横向きに生えている親知らずの治療の流れ

- 麻酔をする

- 切開する

- 歯冠分割して抜歯する

- 縫合する

親知らずの抜歯にかかる治療時間は、30~60分が目安です。

歯茎に埋没している場合は、歯肉を切開しなければならず、60分以上かかることもあります。

診察する

親知らずの状態を確かめるため、まずは診察を行います。

生え方などにあわせて、治療を行う必要があるためです。

具体的には、レントゲン撮影やCTスキャンを行って、以下のポイントなどを確認します。

【確認するポイント】

- 正確な位置

- 正確な角度

- 正確な形状

- 周囲の血管

- 周囲の神経

- 周囲の歯

下あごの親知らずは、神経の近くに生えているため、診察を慎重に行わなければなりません。

これらとあわせて、既往歴もチェックし、集めた情報をもとに、治療の計画を立てます。

リスクや注意点は、この段階で説明されることが一般的です。

気になる点がある方は、具体的な治療を始める前に確認しておきましょう。

麻酔をする

抜歯の際には、歯茎や骨の切開を行うので、2回にかけて麻酔をします。

1回目は表面麻酔です。

ジェル状の麻酔薬を塗布して、歯茎の感覚を麻痺させます。

歯茎に薬を塗るだけなので、痛みや不快感はありません。

次に打つ局所麻酔の痛みを和らげるための麻酔です。

2回目は局所麻酔です。

歯茎に直接、注射器を打って麻酔薬を注入します。

神経の働きを鈍らせるので、抜歯に伴う痛みを感じなくなります。

切開する

親知らずが歯茎に埋まっている場合には、歯茎の切開が必要です。

埋没した親知らずが見える状態になるまで、メスで歯茎を切り開きます。

切開の範囲を最小限にとどめることで、術後の治りが早くなります。

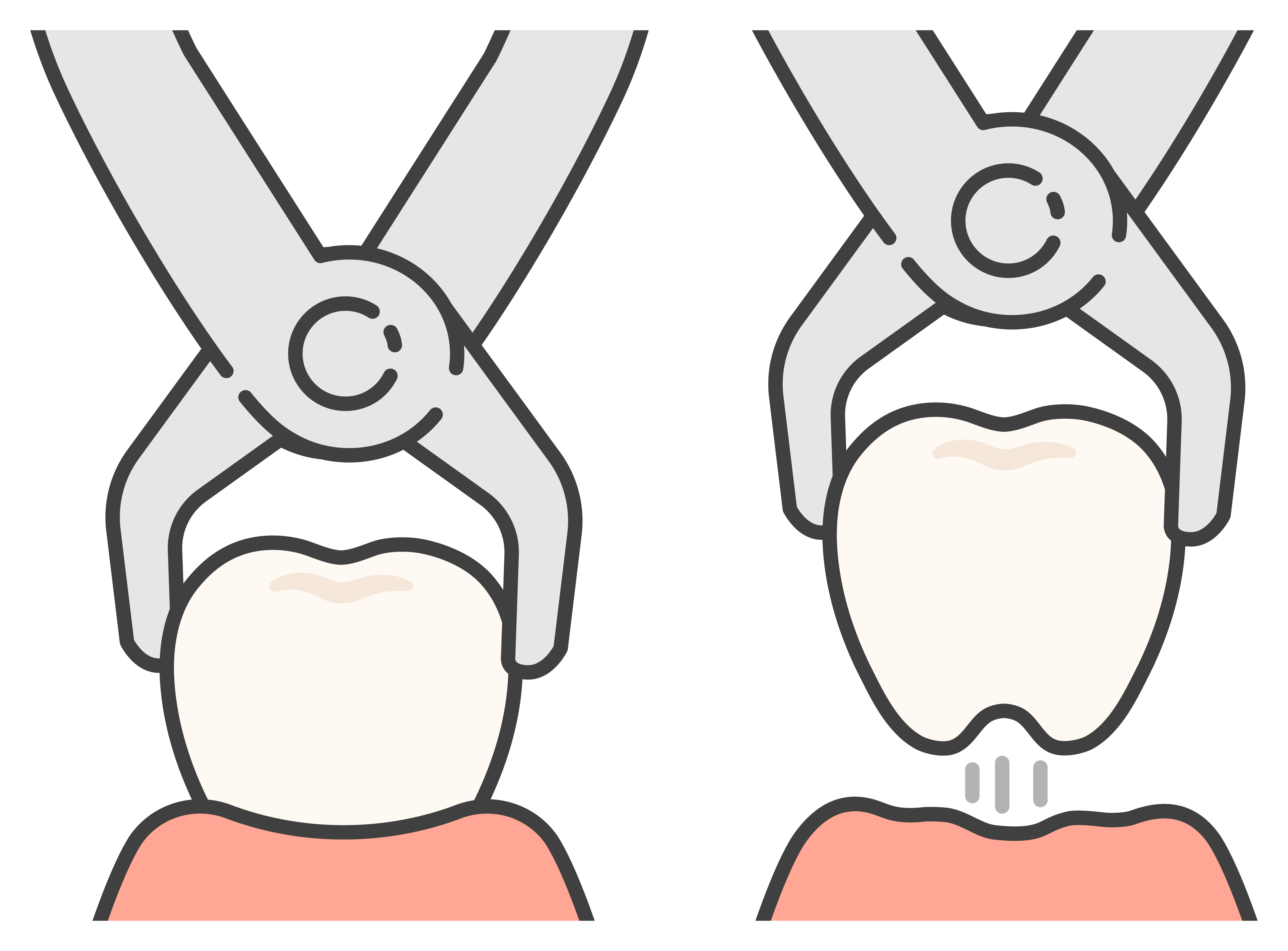

歯冠分割して抜歯する

埋没した親知らずを取り除く際には、歯をいくつかに分割する処置が必要です。

露出した親知らずに切れ込みを入れ、頭と根っこに分け、順番に摘出します。

最後に残った歯根を専用の器具で取り出したら、抜歯は完了です。

縫合する

抜歯後は、生理食塩水や次亜塩素酸水で患部を洗浄し、歯の削りカスを取り除きます。

きれいになった傷口には血が溜まり、血餅(けっぺい)が生成されます。

血餅にはかさぶたのような役割があり、傷の治癒には必要不可欠です。

傷口に十分な量の血が溜まったら、血餅が取れないように歯茎を縫合します。

親知らずの抜歯後に心がけること

親知らずを抜いたあとの傷口は、深い穴があいた状態になります。

傷が治るまでは、痛みや出血が伴う可能性があるため、術後の行動には注意が必要です。

ここでは、親知らずを摘出したあとの生活で、心がけることを解説します。

抗生剤や痛み止めを服用する

親知らずの治療後には、抗生剤や痛み止めが処方されます。

これらは、痛みの緩和や傷の治りを促進させるための薬です。

処方薬は歯科医師の指示に従って、必ず服用しましょう。

また、術後は免疫力が弱まるので、術後感染症のリスクが高まります。

傷口で細菌が繁殖すると、痛みや腫れが生じ、化膿することもあります。

薬の力を上手に使って、一日も早い回復を目指しましょう。

患部に刺激を与えない

先ほど説明した通り、親知らずの抜歯後は、歯茎に大きな穴状の傷口が開いた状態になっています。

傷が塞がるまでは、患部にできるだけ刺激を与えず、安静に過ごすことが大切です。

特に、傷口を指や舌で触るのは絶対にやめましょう。

傷の治癒には血餅が必要不可欠です。

しかし、傷口を触ると、その衝撃で血餅が取れ、歯茎の骨がむき出しになってしまいます。

この状態は、強い痛みを感じるほか、傷の治りが遅くなり、細菌感染のリスクも高まります。

血餅は、うがいする程度の刺激でも取れてしまうことがあるので、術後しばらくは血餅が取れないように気を付けましょう。

喫煙を避ける

タバコには、傷の治りに悪影響を及ぼす多くの化学物質が含まれているので、抜歯後の喫煙は控えたいところです。

タバコの成分であるニコチンには、血管を収縮させる作用があり、傷の治癒や血餅の生成に必要な血流を阻害します。

ほかにも肝臓内の薬物代謝酵素を活発化させる物質も含まれています。

抗生剤や痛み止めの効果が効きにくくなるので、強い痛みが生じ、傷の治りも遅くなるでしょう。

治療後の喫煙はできる限り、控えましょう。

こちらの記事では、症状を悪化させないための対処法について解説していますので合わせてご覧ください。

関連記事:親知らずの抜歯後の痛みはいつまで続く?対処法も解説

横向きに生えた親知らずは早めに治療しましょう

今回は、横向きに生えた親知らずについて解説しました。

横向きに生えた親知らずを放置していると、虫歯や歯周病のリスクが高くなるため、早めの治療がおすすめです。

放置していると、ほかの歯にも悪影響を及ぼすおそれもあるので、親知らずに気づいた時点で歯科医師に相談しましょう。

コラム監修者

資格

略歴

- 1997年 明海大学 歯学部入学

- 2003年 同大学 卒業

- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学

- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞

- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得

- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員

- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院

- 2008年 医療法人社団世航会 設立

- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教

- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師

- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師

- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師

- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学

- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得